Mai 6, 2014 | Reine Erziehungssache

Saß ich jüngst in einem der klapprigen Nahverkehrsmittel, die im südlichen NRW Städte und Städtchen verbinden. Es war 18 Uhr, die Bahn voll und es roch nach einem langen Arbeitstag. Ein paar Reihen weiter hing eine Frau in ihrem Sitz: die Augen geschlossen, den Mund geöffnet. Ihr Kopf schwankte willenlos mal Richtung Fenster, mal Richtung Sitznachbar.

Erst machte ich mir Sorgen… Doch dann öffnete sie kurz die Augen und darin las ich. „Ich bin berufstätige Mutter von drei Kindern! Ja, und ich schlafe hier! Weil ich sonst nicht dazu komme! Und es ist mir sowas von egal, ob ich dabei dämlich aussehe. Wehe, es weckt mich jemand auf! Mit etwas Glück verpasse ich meine Haltestelle und fahre einfach immer weiter im Kreis…“

Kinder und Schlaf sind inkompatibel…

Dafür müssen die Kleinen noch nicht mal auf der Welt sein. In der Schwangerschaft fängt es an: Wadenkrämpfe lassen einen im vierten Monat rumpelstilzchenartig aus dem Bett hüpfen. Dann folgt die Blase, die zwar irgendwann leer ist, sich aber nie so anfühlt. Der Bauchschläfer hat ja schon früh verloren, der Rückenschläfer – also ich – spätestens, wenn er bei dem Versuch, in der geliebten Position einzuschlafen, in Ohnmacht fällt. Nach der Entbindung folgt „24/7/2-3“ (auch bekannt als zwei bis drei Stunden Taktung).

Jetzt kommt das alles nicht wirklich überraschend, hat man sich doch im Normalfall neun Monate lang ins Thema eingearbeitet. Dass so ein Erdenneuling nicht von Anfang an elf Stunden durchschläft, erwartet auch niemand. Dass das Thema „Schlafmangel“ aber auch drei Jahre später noch akut sein könnte, hat uns keiner gesagt!! Meine Familie hat sich in ein wanderndes Feldlager verwandelt, immer auf der Suche nach ungestörten Nächten.

Kürzlich ist mir aufgefallen, dass ich mich abends nur noch selten umziehe, sondern ermattet in Straßenklamotten irgendwo niedersinke. Ich dachte noch: „Das war doch früher nicht so…“, da fiel mein Blick auf ein vertrautes abendliches Bild: Mein Mann mit Bettdecke, Wolldecke, Kissen, Oropax und Kindle im Arm wankte verwirrt durch die Wohnung auf der Suche nach einem guten Schlafplatz für die Nacht. „Klar, dachte ich: Früher lag mein Schlafzeug immer am Fußende meines Bettes unter meiner Decke. A propos, wo ist überhaupt meine Decke? Wo habe ich letzte Nacht geschlafen?“ Kopfkratz!

Der beste Schlafplatz der Wohnung befindet sich egal wo, Hauptsache weit weg von unserer Tochter. Neben ihr zur Ruhe zu kommen ist, als würde man versuchen, im FC-Fanblock ein Nickerchen zu machen, wenn die Mannschaft gerade verliert… Da unsere Tochter allerdings nach wie vor Probleme mit „weit weg“ im Zusammenhang mit „schlafen“ hat, gibt es Nacht für Nacht eine Abstimmung darüber, wer bei ihr, soll heißen, in einer ruhelosen ringkampfartigen Umarmung mit dem Kinde schläft.

Ehebett???

Schon lange ist aus unserem Ehebett ein Mutter-Kind- bzw. Vater-Kind-Bett geworden. Dort schläft der, der nicht arbeiten muss, nicht krank ist, eine Wette verloren oder wie in meinem Fall, unerlaubt Schokolade gegessen hat. (Es gibt da so einen Vertrag zwischen mir und meinem Mann, aber dazu ein andermal.)

Auf diese Weise haben sich schon die folgenden Schlafkonstellationen ergeben: Alle im Gästezimmer (zu Beginn) | alle im Schlafzimmer mit Beistellbett | alle im Schlafzimmer mit zugestelltem Kinderbett | alle im Elternbett inkl. Zombieeffekt am Morgen. Dann: einer im Gästezimmer, zwei im Schlafzimmer | einer auf der Wohnzimmercouch, zwei im Schlafzimmer | Tochter im Gitterbett im Kinderzimmer, zwei glückliche Eltern im Ehebett (da war sie etwa 20 Monate alt – netter Versuch!).

Dann eine Phase, die ich lieber vergessen will: Einer im Schlafzimmer, zwei im Kinderzimmer – Tochter im Gitterbett, einer auf der Matratze davor. Daraus wurde in meinem Fall leeres Gitterbett, Mutter- und Tochter auf 90er Matratze auf dem Boden… Heute schlafe entweder ich mit meiner Tochter im früheren Ehebett und mein Mann im eigens aufgestellten großen Bett im Kinderzimmer oder umgekehrt. Wer niemals im Kinderzimmer schläft, ist unsere Tochter…

Nicht selten finden auch mitten in der Nacht schlaftrunkene Wechsel statt. Wenn zum Beispiel Tochter mit Mutter zusammenliegt, erstere aber unausgesetzt nach Vater schreit. Dann lässt man sich nach zwei Stunden schon mal überreden. Beim Wechsel der Zimmer im Dunkeln mit Bettzeug und allem anderen Firlefanz (s.o.) gilt übrigens die Regel rechts vor links.

Apr. 26, 2014 | Reine Erziehungssache

Die Trotzphase ist etwas, das jeder kennt. Dafür muss man nicht Eltern sein. Feldstudien in Supermärkten, auf Spielplätzen oder in Fastfood-Restaurants sind anschaulich genug. Was es aber bedeutet, so einem Wutzwerg (wie man diese menschgewordene Götterdämmerung verniedlichend nennt) Tag für Nacht ausgeliefert zu sein, muss man am eigenen Leib erfahren. Es ist ein bisschen, als würde man mit baumelnden Beinen am Kraterrand eines Vulkans sitzen und in die friedlich blubbernde Lava starren – in dem naiv-fälschlichen Glauben, dass etwas, das so hübsch aussieht, doch unmöglich so schnell in die Luft gehen kann.

Es kann! Die Ursachen sind ebenso vielfältig, wie marginal. Man sitzt zum Beispiel an einem wunderschönen Frühlingstag auf einer Wiese in den Rheinauen und das Kind verliert plötzlich seinen Grashalm. Nun ist es ja nicht, so, dass man auf 110 Hektar Rasenfläche nicht einen zweiten finden könnte. Im Gegenteil hat man sogar die nicht unerhebliche Auswahl unter 27 Mrd Halmen (es ist ein sehr dichter Rasen). Aber finde mal den einen, den persönlichen, den besonderen Grashalm deines Kindes dort wieder BEVOR es merkt, dass es aussichtslos ist.

Denn wenn es das merkt, presst die Druckwelle seines Geschreis alles Grün auf die Erde, lassen die Bäume freiwillig ihre Blätter fallen und entwickelt der Tretbötchen-Teich eine Tsunamiwelle, von der die Angestellten im 40. Stock des Posttowers auch noch was haben. „ICH! WILL! MEINEN! HAAAAAALM!!!!!!!“ „Wie heißt das Zauberwort?“ „JEEEEEEETZT!!!!!“ Nein, dieser Dialog ist natürlich Quatsch. Als könnte man mit einer Zweijährigen in diesem Stadium überhaupt noch eine Art von Konversation betreiben. Völlig aussichtlos!

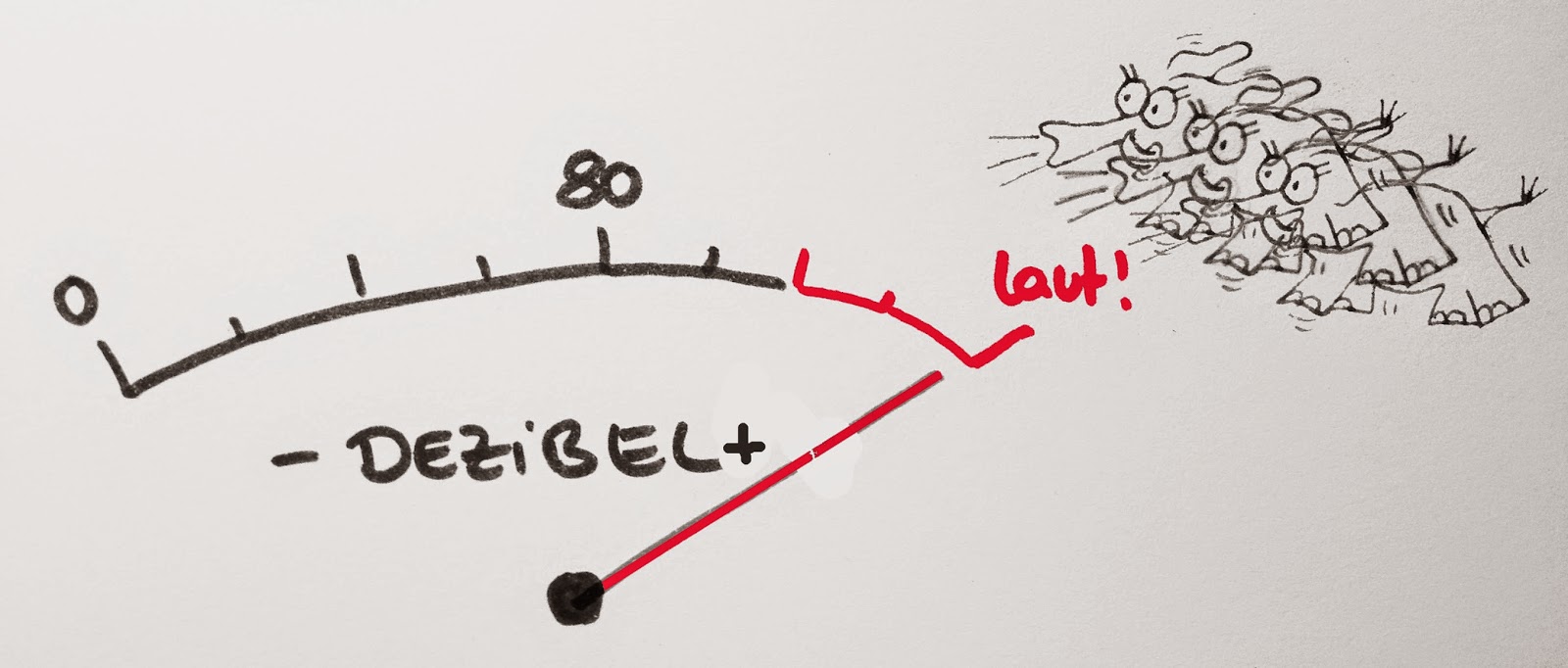

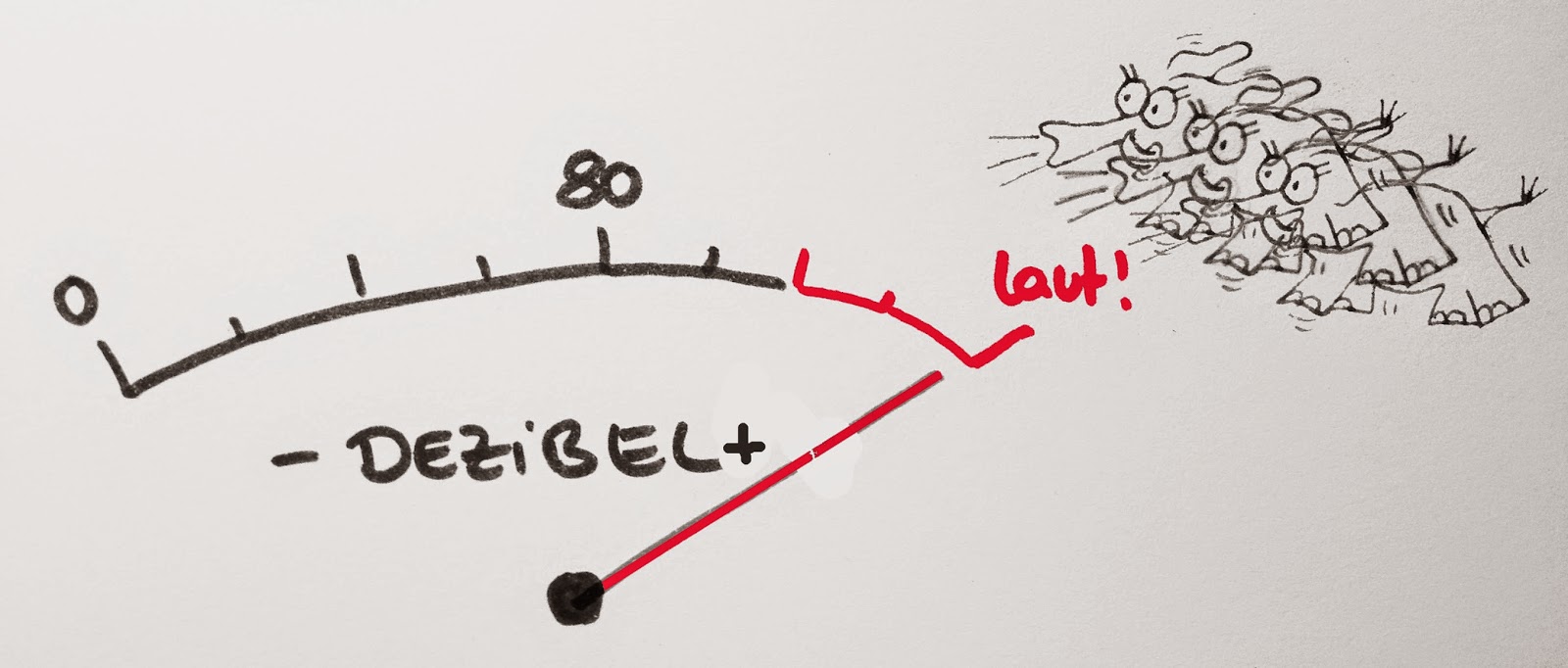

Als Eltern hat man in solchen Situationen mehrere Möglichkeiten. Befindet man sich gerade in den eigenen vier Wänden, werden erst einmal die Fenster geschlossen. Dann entfernt man sich von der Gefahrenquelle. Immerhin: Ab 85 Dezibel kann das Innenohr schon Schaden nehmen. Hier sprechen wir aber eher von 130. Also Düsenjäger aus 30 Meter Entfernung, inklusive Schallmauerdurchbruch. Nicht immer kann man sich von der Gefahrenquelle entfernen. Etwa, wenn die Gefahrenquelle sich nicht entfernen lässt – vom Bein an das sie sich klammert. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass sich handelsübliche Schallschützer für die Ohren in diesen Momenten immer außer Reichweite befinden.

Hat man es doch geschafft, das Zimmer zu verlassen, die Tür hinter sich geschlossen und sich schwer atmend dagegen gelehnt, kann man unterschiedliche Anrufe tätigen. @Ehemann: „Komm sofort nach Hause. DEINE Tochter flippt mal wieder aus!“ @Oma: „Hättest du Zeit zum Babysitten? Wann?! JETZT!!!“ @Nachbarin: „Du hast doch letztens von diesen Rescue-Tropfen erzählt. Kannst du die rüberbringen?“ Wenn keiner da ist bzw. sie deine Nummer im Display gesehen haben und deshalb auch beim achten Klingeln nicht abheben, bleibt noch die Adoptionsvermittlung.

Sich dem Wutzwerg entgegenzustellen versucht man ein oder zwei Mal und ist dann eines Besseren belehrt. Dauer und Intensität des Tobsuchtsanfalls verhalten sich proportional zum erfahrenen Gegendruck. Bleibt eigentlich nur eins: Diese Situationen so gut es geht zu vermeiden. So gestaltet sich der Alltag mit einem Kind in der Trotzphase wie ein 100-Meter-Lauf über rohe Eier. Wenn die Stimmung langsam zu kippen droht, bieten wir unserer Tochter zunächst ein erprobtes Gegenmittel an, das man aber früh genug einsetzen muss: Kakao.

Dazu gehört die folgende Zeremonie: Man nehme ein Glas und fülle es zur Hälfte mit Milch… „MEHR!“ …fülle es zu drei Vierteln mit Milch. Man hebe das Kind alsdann auf die Arbeitsplatte, damit es das Pulver „SELBST!“ aus dem Schrank nehmen kann. Klemme sich das Kind unter den Arm, entnehme DEN EINEN BESTIMMTEN Löffel der Besteckschublade und platziere Pulver auf dem Tisch, Kind am Tisch und den Löffel in seiner Hand.

Man entnehme die angewärmte Milch der Mikrowelle und führe vorsichtig die Hand des Kindes beim Einfüllen des Kakaopulvers… „ALLEINE!“ …äh, führe NICHT die Hand, sondern besorge Besen und Kehrblech. Man lasse das Kind umrühren und animiere zum Probieren… „Warm machen!“ – „Aber es war schon in der Mikro…“ – „WARM MACHEN!!“ „Ja, entschuldige, schon gut!“ Wärme den Kakao noch einmal auf, reiche einen rosa Strohhalm und überlasse das Kind der Sauerei, die es im Folgenden anrichtet. Man freue sich abschließend über den robusten PVC-Boden in der Küche.

Mit etwas Glück schaffst du damit eine Stimmung, die den nächsten Anfall in zweistündige Ferne rücken lässt. Am Ende sinkt man ermattet aufs Sofa, pustet die Haare aus der verschwitzen Stirn und harrt still und unerschütterlich der nächsten Dinge, die da kommen.

Apr. 19, 2014 | Reine Erziehungssache

Ein langes selbstreflektierendes „Hmmmm“ entschlüpfte mir heute bei der Lektüre eines Artikels zum Thema: „Mama, wo bist du?“ Na, nicht hier! Zumindest nicht geistig. Ich muss Mails checken (wenn vielleicht auch

nicht 148). Außerdem: Whatsapps nachgucken, SMS schreiben, News lesen, die Fahrzeiten der Schiffslinie nach Köln googeln, Fotos bearbeiten, Blogs schreiben und Artikel lesen… Lange, nicht selbstreflektierte „Hmmmms“ sind deshalb oft die Antwort auf mannigfaltige Anfragen meiner Tochter, während ich dies tue. Eigentlich kein Zustand oder zumindest einer, den man besser dem Jugendamt melden sollte.

Wenn – ja, wenn dieses Verhalten nicht den Großteil einer Elterngeneration beträfe, die an und für sich das Beste für ihre Kinder will und tut. Zumindest in den Minuten, in denen sie nicht auf einen Bildschirm

starrt. Die Studie einer großen Krankenkasse hat ergeben, dass die Deutschen täglich über drei Stunden einen Screen oder ein Display fixieren. Und das nur in der Freizeit! Macht also für alle Vollzeit-Büroleute und sonstige PC-Arbeiter mehr als zehn Stunden werktäglich. Wenn ich mir unseren eigenen Alltag anschaue, ist das durchaus realistisch. Oh Graus!

Schuld ist natürlich – wer hätte etwas anderes gedacht – mein Mann. Er ist genauso verantwortlich für das massive Endgeräteaufkommen in unserer Wohnung, wie ich für Papiervögelchen und Kissen in Vintage-Postsack-Optik. Der überdimensionierte Flachbildfernseher, der das Wohnzimmer verunstaltet, geht ebenso auf sein Konto wie Pods, Pads, Kindles, Smartphones und Laptops. Ohne ihn hätte ich wahrscheinlich keinen Fernseher, ein geerbtes Handy von 2009 und viele neue Bücher – aus Papier. Trotzdem will und kann ich keinen meiner Screens mehr missen und meinen Mann natürlich auch nicht.

Für unsere 2,5-jährige Digital Native bedeutet das alles neben Elektrosmog und geistig abwesenden Eltern vor allem eine bewundernswerte Expertise in Sachen Touchpad-Navigation. Schon mit eineinhalb Jahren suchte sie sich ihre Videos auf dem iPod selbst aus, schaute Fotosstrecken an und versuchte, das Laptop-Ladekabel in ihr Liederbuch zu stecken. Das Wort „Aufladen!“ (ja, mit Ausrufezeichen) gehörte zu ihrem frühesten Wortschatz. Der erste von ihr selbst gegoogelte Begriff war übrigens „McDonalds“, der zweite „Määähry Christmas“. Heute kann sie „Jonalu“ – den Titel ihrer Youtube-Abendserie – fast schon alleine eintippen.

Für eine Mutter, die Bullerbü für die idealste aller Welten hält und ihr Kind am liebsten auf Wiesen, Weiden und im Matsch sieht – also für mich – ein Grund, die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen. Eigentlich! Gäbe es da nicht diese neue Entwicklung: Unsere Tochter interessiert sich plötzlich wesentlich mehr für Pfützenpatschen, Ameisenbeobachten und Hühnerstreicheln als für Padpod und Konsorten. „Jonalu“ gehört zum Abendprogramm, der musikalisch tänzerische Output der Serie bereichert unseren Alltag. Ansonsten: Mal ein kurzer Switch durch die aktuellsten Bilder, ganz selten ein interaktives Wimmelbild, hin und wieder die eigenen Baby-Videos auf dem Laptop gucken. Das war’s. Vorerst!

Was wir von unserer Tochter derzeit lernen können? Zehn Minuten lang konzentriert auf ein Stück Wiese starren kann ereignisreicher und erfüllender sein, als jeder screentransportierte Inhalt. Binsenweisheit ja – aber ich hätte sie fast vergessen und werde meinem Mann gleich mal davon erzählen, wenn er das Tablet weglegt und den Fernseher ausmacht und ich meinen Blog beendet habe…

Apr. 4, 2014 | Reine Erziehungssache

„Irgendwie verändern Kinder die Persönlichkeit“, meinte vor zwei Jahren ein Kumpel, der heute noch so weit von Nachwuchs entfernt ist, wie frischgebackene Eltern von der nächsten Partynacht. „Wie meinst du das?“ fragte ich, während ich meine fünf Monate alte Tochter mit einem gejuchzten „Huidibui!!“ schwungvoll durch die Luft schwenkte. Als Antwort erntete ich eine hochgezogene Augenbraue und ein lapidares

„Genau so!“

Nach zweieinhalb Mutterjahren kann ich ihm nur Recht geben. Neben zombinösem Durch-den-Tag-Wanken nach durchwachten Nächten, einem Gedächtnis für das der Vergleich „Sieb“ ein wahrer Euphemismus

ist und bereits erwähnten Alterungs- und Verbreiterungserscheinungen ist es vor allem das Kommunikationsgebaren junger Eltern, das irgendwo zwischen infantil und einfach nur albern schwankt.

Auch heute noch nutze ich Wendungen wie „Hui!“ (Kind rutscht!), „Uiuiui!“ (Kind klettert sehr hoch!), „Chaka!“ (Kind hat irgendetwas gut gemacht) und „Oh – eine Häufibäufi im Töpfchen“ (ohne Worte) – und werde das wohl tun, bis mein Kind antwortet: „Mutter, kann ich heute das Auto haben?“ Vielleicht kennt jemand die Situation, dass man ein fremdes Baby mit „Oh guckida, hast du ein schönes Teddyli!“ anspricht und einen unbewegten Blick aus großen Augen erntet. In diesem Momenten möchte ich bitte nicht wissen, was in seinem Kopf vorgeht.

Peinlicher noch, als die Kommunikation vom Muttertier zum Jungen, sind Gespräche zwischen Erwachsenen im Dunstkreis kleiner Kinder. Da kommt einem gegenüber dem Göttergatten schon mal locker ein „Ich hab Aua Bauch“ über die Lippen. Wenn der gestandene Ehemann ohne mit der Wimper zu zucken und völlig ernst gemeint antwortet: „Da hast du wohl zu viele Nunus gegessen“, macht es die Sache nicht besser. Und dann man wundert sich noch, warum das Liebesleben irgendwie brachliegt…

Stufe drei ist erreicht, wenn der Sprachverfall über die familiären Grenzen hinaus grassiert und sich etwa Ehemann und ein Kollege – beides Väter in Elternzeit – per Whatsapp zum „Hörsche kucken“ verabreden und damit meinen, dass mal wieder ein Gang zum Wildgehege ansteht. Ebenso kommen Zweifel auf, wenn die Vorsitzende des Kita-Elternbeirats alle Rundmails mit „Okili“ einleitet und mit „Supili“ beendet. Die Erzieherinnen habe ich witzigerweise noch nie so reden hören.

Wahrscheinlich sind es unbewusste frühkindliche Erinnerungen die Vorpubertierende dazu bringen Sätze wie „Mama, du musst mich nicht bis vor die Schule fahren, ich kann auch hier (drei Kilometer entfernt) aussteigen.“ Eine freundliche Übersetzung von „Alte, du bist mir peinlich.“

Meine Tochter ist da weniger subtil. Vor einigen Wochen zog ich zum ersten Mal seit dem Winter wieder Sneakers an, statt Stiefel. Das fiel meiner Tochter auf, als wir mitten im Gang des nachbarörtlichen Kinderflohmarktes standen. Sie warf sich laut brüllend auf den Boden und forderte, dass ich „sofort!“ aber auch „SOFORT!“ diese unsäglichen Schuhe ausziehen sollte. Es erforderte fünf Minuten guten Zuredens, sie davon zu überzeugen, dass ich nicht barfuß nach Hause gehen würde.

Ein weiterer Auswuchs kindgemachter Albernheit ereignete sich gestern Abend beim Nachhausekommen von der Arbeit. Seit einigen Wochen ist es ein beliebtes Spiel unserer Tochter, sich vor allen Ankömmlingen zu verstecken. Diese müssen dann ihr lautes Kichern überhören und die ganze Wohnung nach ihr absuchen.

Auch gestern stöckelten (ich) wir im Businesslook durch die Räume, sobald sich die Wohnungstür hinter uns geschlossen hatte. Laut rufend „Ja, wo ist denn die kleines Maus?“ „Hm – ist sie vielleicht unter dem Bett?“ „Nein, da ist sie nicht!“ „Wo kann sie denn sein?“ „Ist sie vielleicht im Schrank?“ „Nein da ist sie auch nicht!“ taperten wir durch unsere 110 Quadratmeter Altbau. Nur um uns nach ein paar Minuten etwas verlegen im Kinderzimmer zu treffen. Unsere Tochter war in der Tat gar nicht zu Hause, sondern mit Oma und Opa am Rhein.

Feb. 24, 2014 | Reine Erziehungssache

Ich weiß, es gibt viel Schlimmeres, aber man ist ja doch damit beschäftigt. So als junge Familie. Im Winter. Mit einem Kindergartenkind… Die Rede ist vom Viren- und Bakterienbefall der hartnäckigen und wiederkehrenden Art. Erst das Kind, dann der Vater, dann die Mutter, dann das Kind, das andere Kind und der Vater eigentlich immer noch. Dann wieder die Mutter, die Oma, die andere Oma, der Opa, der Wellensittich, die Nachbarn… Irgendwie alles und jeder, der sich länger als fünf Minuten im Rotz-, Schnief-, Schmier- und Schleimkreis des Kindergartenkindes aufhält. Erzieher sollten allein deshalb im Winter eine Gefahrenzulage erhalten.

Im mütterlichen Bekanntenkreis kommunizieren wir übrigens nur noch in Kürzeln. MD steht für Magen-Darm, MD24 für „letzte Kotzattacke einen Tag her“. B – Bronchitis, HgA – Husten mit grünem Auswurf. S wird extra rot geschrieben und steht für Scharlach (ihr wisst schon, „Der scharlachrote Buchstabe“ – man wird ja kreativ). Sng – „bei uns im Kindergarten ist Scharlach ausgebrochen, noch geht es uns gut“. Das Treffen absagen sollte man spätestens bei HHA-rswk: „Himbeerzunge, Halsweh und Ausschlag – rette sich wer kann“. Aber dann ist es meistens schon zu spät. Denn das ist ja das Tückische: Ansteckend ist der Kram, wenn das Kind noch oder schon wieder mopsfidel durchs Veedel tanzt.

Also schleppt man sich von November bis März so durch. Sagt Termine ab, vertagt lang anberaumte Verabredungen: Duisburger Zoo mit Freunden vom Niederrhein. Per Whatsapp: „Wir hätten langwierige Erkältung mit Bindehautentzündung im Angebot und ihr?“ – „MD!!“ – „Okay, ihr habt gewonnen!“ Und wir bleiben daheim. Am liebsten immer, die ganzen Wintermonate hindurch. Essen kaufen wir in Dosen oder eingeschweißt Ende Oktober. Dann schließen wir uns ein, melden das Kind von der Kita ab, nehmen unbezahlten Urlaub und halten Winterschlaf, bevor wir ausgeruht und fit zur Ostersaison wieder auftauchen… Hach!

Stattdessen versucht man seinen mehr oder weniger familienerfahrenen und-affinen Vorgesetzten zu erklären, warum man schon wieder nicht da ist. Und man neigt dazu, das Kind (zu) früh wieder in die Kita zu schicken. Damit man selbst auch mal wieder ins Büro kann, so zwischen MD24 und HgA. Dass das Kind dann in der Kita die anderen ansteckt… Ach, die sind ja auch alle krank. Virus bleibt Virus. Befeuert wird dieser schöne Kreislauf durch die Schnittmengen, die sich in der Spielegruppe, in der Musikgruppe, beim Kinderturnen oder eben im Hausflur bilden. Dort, wo Kind auf anderes Kind trifft, mit anderem Kita-Bazillenhintergrund. Ein Freudenfest für die Viecher. Wenigstens gibt es gegen das ganz fiese Zeug (Masern und Co.) jetzt nette Impfungen. Das haben wir ja noch alles fein durchgemacht, so in den 80ern.

Meine Eltern haben sich irgendwie nie angesteckt. Ebenso wie meine Kollegin, die jetzt in Rente geht und vier Kinder durch diverse Winter gebracht hat. „Also ich war nie krank. Mütter stecken sich ja nicht an.“ Ach so, ist leider bei meinem Immunsystem noch nicht angekommen. Bin ich zu alt? Zu gestresst? Zu verweichlicht? Mit letzterem bin ich zumindest nicht alleine. „Komm Tochter, wir gehen raus an die frische Luft. Und machen dabei einen großen Bogen um andere Kinder.“ – „Och nöööö, da ist eine Wolke am Himmel!“ Da, wo unsere Generation noch beim Budenbauen im Regen abgehärtet ist, muss man heute schon in eigens angelegte Himalaya-Salz-Grotten gehen, um die Atemwege auf Vordermann zu bringen. Das machen vor allem Eltern mit erkälteten Kindern. Und die Kinder treffen sich dann in der Spieleecke der Grotte. Und tauschen sich aus… Was den positiven Effekt dann doch wieder etwas eindämmt. Mist! Ich geh jetzt inhalieren.

Feb. 3, 2014 | Reine Erziehungssache, Uncategorized

„Deine Tochter ist ein echtes Mädchen“, spricht der Gatte und es klingt ein bisschen verzweifelt ob der schieren Klamottenflut, die ihn gerade mal wieder zu überwältigen droht. Eine befreundete Erzieherin sagte mal zu uns: „Man kann morgens erkennen, wer das Kind angezogen hat.“ In der Tat hätte unsere Tochter ihren Weg in die Kita sicher auch schon mal im Schlafanzug zurückgelegt, hätte sie nicht ganz genaue Vorstellungen davon, was man anziehen kann oder nicht.

Die Inventur ihres Kleiderschranks ergibt das Folgende: 15 Oberteile langarm, 9 T-Shirts, 12 Hosen (davon zieht sie drei an und zwar nur unter tränenreichem Protest) und 12 Kleider. Die zieht sie alle an. Manchmal auch zwei übereinander. Während andere Kinder ihren Schnuffelhasen vermissen, der auch mal in die Wäsche muss, will sie genau DAS Kleid. Das Rosane! NICHT das mit den kleinen Punkten!!! Das mit den GROSSEN Punkten!!! Dabei ist es egal, dass man an der Vorderseite den Kitaspeiseplan der letzten Woche ablesen kann. Ohne dieses Kleid geht sie nicht aus dem Haus.

Jetzt könnte man denken, hier lebt eine Mittdreißigerin ihren nostalgischen Barbie-Spieltrieb an ihrem Kind aus. Ganz falsch! Ich konnte mit Barbies noch nie was anfangen. Die zwei oder drei, die ich in meinem Kleinmädchenleben geschenkt bekam, lagen irgendwo ohne Kopf in der Ecke, während ich knetete, mit dem Kaufladen spielte, Schnecken mit Salat fütterte oder irgendwo in der Nachbarschaft von einem Baum fiel. Auf rosarote Plastik-Wohnmobile/-Schlösser/-Kutschen reagierte ich legasthenisch. Mir wollte einfach nicht einfallen, wie man richtig damit spielt.

Auf Röcke und Kleidchen habe ich als Kind wohl auch nicht wirklich gestanden. Sie hätten beim munteren Rohbau-Erkunden in unserem Neubaugebiet gestört. Bis heute ist mein Klamottengeschmack wesentlich unausgereifter, als der meiner Tochter im Alter von 15 Monaten. Schon damals wusste sie genau, was geht. Am Überfluss ihrer Klamotten habe ich allerdings neben diversen Omas und anderen Anverwandten einen deutlichen Anteil. Ich liebe Kinderflomärkte und wühle mich bodycheckend durch Kleiderhaufen, als gäbe es kein Morgen mehr.

Hallo? Ich meine, wo gibt es denn sonst kaum getragene Teile für zwei Euro? Das kann man doch nicht liegen-, beziehungsweise anderen überlassen. So sehen das übrigens alle Mütter (Väter findet man auf solchen Veranstaltungen so gut wie gar nicht). Mit Tüten und Taschen bewaffnet stehen die Frauen schon eine halbe Stunde vor der Öffnung bereit, scharren mit den Sneakers und kratzen an der Tür. Wenn es dann endlich losgeht, erinnert das Ganze ein bisschen an den Sturm auf die Bastille, mit fast ebenso vielen Opfern. Wer Pech hat, wird in Richtung Spielzeugecke oder Kuchenbuffet abgedrängt und dann hat man schon verloren. Die ersten fünf Minuten sind schließlich entscheidend.

Und so kommt es, dass ich nach diesen Flohmarktbesuchen derangiert, aber glücklich mit locker 20 neuen Teilen nach Hause komme. Was davon in den Augen meiner Tochter Gnade findet, zeigt sich dann über die nächsten Wochen hinweg. Der Rest wird sorgfältig gebündelt in den Keller verfrachtet und wartet seinerseits auf den nächsten Flohmarkt. So langsam wird es da unten allerdings eng, was mich gerade an eine prägende Erfahrung vor eineinhalb Jahren erinnert:

Als ich damals noch relativ unerfahren über den großen Bonner Rheinauenmarkt schlenderte, kam ich an einem riesigen Stand vorbei. Acht Tapeziertische standen im Carré, darüber war eine Dachkonstruktion gleichen Ausmaßes errichtet, an denen Kleidchen, Jacken und andere ‚Bügelwäsche‘ hing. Unbedarft, wie ich war, fragte ich die Standbetreiber. „Kommen Sie von einem Kinderheim?“ Die sahen mich mit einem wissenden Seitenblick auf unseren Kinderwagen nur milde lächelnd an. „Nein! Das ist alles von unserer Tochter. Wieso?“ Ja, wieso eigentlich… Ich war einfach noch ein richtiges Greenhorn in Sachen Kinderbekleidung. Heute weiß ich es natürlich besser. Und mein armer Mann leider auch.

Neueste Kommentare